'AI오답노트'는 AI와 관련한 제품과 서비스, 기업, 인물의 실패 사례를 탐구합니다.

투수가 힘차게 뿌린 공을 포수가 받아내는 순간, 시선은 한 사람에게 집중됩니다.

심판입니다.

"스트~라이크!" 또는 "볼!"이라는 심판의 짧은 외침이 경기의 흐름을 좌우하기 때문이죠.

다만 판정은 완벽할 수 없습니다.

인간의 눈으로 시속 150km를 넘나드는 공을 정확히 추적하기는 어렵습니다.

가상의 스트라이크 존을 통과했는지 아닌지 맨눈으로 100% 맞추는 건 불가능에 가깝죠. 그래서 판정은 시비를 부르고, 때론 매우 격해지기도 합니다.

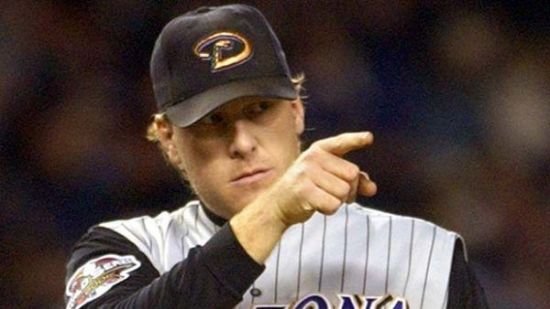

2003년 5월, 미국 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스의 에이스 투수 커트 실링은 경기 중 퀘스텍(QuesTec) 카메라를 향해 손가락으로 가리키며 항의했습니다.

그리고 경기 후에는 그 카메라를 야구 방망이로 부수는 사건을 일으켰습니다.

볼 판정에 대한 불만이었죠.

MLB는 2001년 '퀘스텍 심판정보시스템(QuesTec Umpire Information System)'을 도입했습니다.

이 시스템은 경기장 내 설치된 카메라를 통해 투구 궤적을 추적하고, 컴퓨터가 이를 분석하여 심판의 볼-스트라이크 판정을 지원하는 기술이었습니다.

왜 이런 시스템이 필요했을까요? 인간의 볼 판정에는 다양한 편향이 개입할 수 있기 때문입니다.

'부작위 편향(Omission bias)'이 대표적입니다.

뭔가를 하지 않았을 때의 실수·오류보다, 뭔가를 했을 때 생기는 오류를 더 두려워하는 심리적 경향이죠.

심판은 잘못된 스트라이크 판정으로 타자를 아웃시키는 것(적극적 오류)을 가장 두려워합니다.

스트라이크를 볼로 판정하는 것(소극적 오류)은 상대적으로 덜 비난받는다고 느끼죠. 타자를 퇴장시키는 판정을 유보하는 듯한, 좀 더 고민한 듯한 인상을 주죠.

때에 따라서는 볼 판정에 더 또는 덜 관대해지는 경향도 생깁니다.

가령 점수 차가 크게 난 경기를 생각해보죠. 9회 말이 되면 심판들은 스트라이크존을 매우 넓게 보곤 합니다.

승부가 뒤집힐 가능성이 거의 없는 상황인 만큼, 경기를 빨리 끝내려는 것이죠. 야구팬들은 흔히 '심판의 퇴근본능'이라고도 합니다.

퀘스텍 심판정보시스템은 이러한 인간적 편향을 제거하고, 모든 선수에게 동일한 기준을 적용하여 경기의 공정성을 높이겠다는 목표를 갖고 있습니다.

딱히 반대할 이유를 찾기 어려워 보이는, 이상적인 목표로 보였죠. 물론 실제로는 그렇지 않았습니다.

'편향의 제거'를 반기지 않는 사람도 있었던 겁니다.

퀘스텍 도입 초기, 가장 강하게 반발한 이들은 메이저리그의 슈퍼스타들이었습니다.

커트 실링뿐만 아니라 톰 글래빈, 배리 본즈와 같은 당대 최고의 선수들이 이 시스템에 공개적으로 불만을 표출했죠.

톰 글래빈은 뛰어난 제구력으로 경기를 지배하는 투수였습니다.

특히 스트라이크 존 바깥쪽 경계를 활용한 투구로 유명했는데, 퀘스텍은 이런 그의 장점을 퇴색시켰습니다.

스트라이크존에 살짝 걸쳐서 스트라이크로 '줄 수도' 있는 공을 기계적으로 가려냈기 때문이죠.

반대로 홈런타자 배리 본즈는 스트라이크존이 좁아졌다고 느꼈습니다.

본즈가 타석에 들어서면, 상대팀을 제외하곤 누구나 홈런이 나오길 기대하죠. 관중의 압박, 본즈라는 명성으로부터 심판이 자유롭기는 쉽지 않습니다.

스트라이크로 판정할 수도 있는 공을, 볼로 판정할 수도 있는 것이죠. 로봇 심판의 도입은, 본즈 입장에서는 타자로서 자신이 누려온 좁은 스트라이크 존이라는 특혜가 사라진 셈이었습니다.

왜 이런 일이 발생했을까요? 이들 스타 선수들에겐 심판의 '편향'이 없애야 할 문제가 아니라, 자신들이 활용할 수 있는 일종의 '자원'이었기 때문입니다.

스타 선수들은 오랜 경력 동안 심판들과의 관계를 통해 미묘한 이점을 얻는 법을 배웠고, 심판의 성향을 파악하고 이를 자신에게 유리하게 활용하는 능력도 갖추고 있었죠.

볼 판정 사례는 AI가 단순히 기술의 문제가 아니라 '권력의 문제'임을 보여줍니다

AI는 의사결정 권한을 재분배합니다.

기존에는 심판의 주관적 판단이 권력이었죠. 그러나 기계, 로봇, AI 판정시스템이 들어서면서 심판의 판단은 객관적 데이터 기반 판정으로 전환됩니다.

이와 함께 스타 선수들이 오랜 시간 구축해온 권력이 함께 무너지죠.

①명성의 탈권력화 : 스타 선수들이 암묵적으로 누렸던 '명성에 의한 혜택'이 사라졌습니다.

배리 본즈와 같은 타자가 받던 좁은 스트라이크 존이나, 톰 글래빈이 누리던 넓은 스트라이크 존과 같은 특혜가 더 이상 유효하지 않게 되었습니다.

②전문성의 재정의 : 신기술은 기존에 가치 있게 여겨지던 심판의 전문적 기술의 가치를 상대적으로 저하시킵니다.

반면 애매한 공을 정확히, 빠르게 판별하는 순수한 기술적 역량이 중요해지죠.

②관계자본의 가치 하락 : 오랜 기간에 걸쳐 구축된 심판과의 관계, 관중의 압력 등을 이용하는 능력이 더 이상 경쟁 우위를 제공하지 못합니다.

볼 판정의 자동화, 로봇화, AI화는 이처럼 많은 구조적 변화를 가져옵니다.

스포츠에서도 이럴진대, 산업 현장은 어떨까요.

AI를 산업 현장에 도입할 경우, 크게 다음과 같은 조직·권력상의 변화가 예상됩니다.

ⓛ중간관리자의 권력 축소 : 많은 기업에서 중간관리자들은 경험과 직관에 기반한 의사결정을 담당해왔습니다.

AI가 이러한 판단을 대체하면, 이들의 권한과 영향력이 감소할 수 있습니다.

예를 들어, 채용 담당자가 채용 초기 단계에서 직관과 노하우에 기반해 채용 결정을 내리던 관행이 있었다고 합시다.

여기에 AI 기반 평가 시스템이 도입되면 그들의 영향력이 축소되겠죠.

②경험보다 데이터 : 오랜 경험을 통해 축적된 '노하우'의 가치가 하락합니다.

명시적이고 측정 가능한 데이터의 중요성이 커집니다.

이는 '경험 많은 베테랑'의 위상을 약화시키고, 데이터 해석 능력이 뛰어난 인력의 위상을 강화합니다.

③의사결정 투명성 증가 : AI 시스템은 일반적으로 의사결정 과정의 투명성을 증가시킵니다.

이는 불투명한 의사결정, 밀실 회의를 통해 권력을 유지해온 이들에게는 위협이 될 수 있습니다.

④권력의 중앙집중화 또는 분산 : AI는 권력구조의 중앙집중화도, 분산도 가능하게 합니다.

어떤 방향으로 진행되는가는 AI 시스템의 설계와 운영 방식에 달려 있습니다.

효율적인 시스템으로 권력을 소수의 기술 전문가에게 집중시킬 수도, 반대로 소수에 집중된 권력을 투명화하고 더 많은 직원에게 분산할 수 있습니다.

이렇게 AI 도입은 단순한 업무 효율화를 넘어, 조직 내 권력 관계의 근본적인 재편을 불러옵니다.

이러한 변화는 필연적으로 저항을 불러일으킵니다.

마치 커트 실링이 퀘스텍 카메라를 부순 것처럼, 조직 내에서도 다양한 형태의 저항이 나타날 수 있는 것이죠.

따라서 AI를 조직에 성공적으로 도입하기 위해서는 '기술 설계'만이 아니라 '권력 설계'도 함께 고려해야 합니다.

'AI를 도입하면 모든 것이 좋아질 것'이라는 막연한 환상은 버려야 합니다.

기술적 측면만 고려하고 권력 구조의 변화를 간과한다면, 실링의 카메라처럼 AI 시스템도 '부서질' 위험이 있습니다.

조직 내부의 신뢰도가 무너지고, 회사 자체의 존립이 위협받을 수도 있습니다.

AI 도입을 고민하는 리더라면 다음과 같은 질문들을 먼저 고민해야 합니다.

누가 AI로 인해 권한을 잃게 되는가? 현재 주관적 판단, 경험, 특별한 관계 등을 통해 권한을 행사하고 있는 이들은 누구인가? 그들은 AI 도입에 어떻게 반응할 것인가? 수긍하고 적응할 것인가? 아니면 저항할 것인가?

새로운 권력 구조는 어떤 모습이어야 하는가? 단순히 기존 권력을 약화시키는 것이 목적인가? 아니라면 더 생산적이고 창의적인 권력 구조를 어떻게 설계할 것인가?

권력 이동 과정을 어떻게 관리할 것인가? 급격한 변화는 강한 저항을 불러일으킬 수 있다.

점진적 변화와 적절한 보상 체계를 어떻게 설계할 것인가?

누가 AI 시스템을 통제하는가? AI 시스템이 특정인과 조직의 이익을 과다대표하도록 설계되진 않았는가? 시스템의 설계와 관리에 다양한 이해관계자가 참여하고 있는가?

AI가 대체할 수 없는 임직원의 역할은 무엇인가? AI 시대에 더욱 가치가 높아질 임직원 고유의 역할과 능력은 무엇이며, 이를 어떻게 발전시킬 것인가?

AI 시대의 리더십은 기술적 이해를 넘어, 조직의 권력 구조에 대한 통찰을 필요로 합니다.

조직에 AI를 도입한다는 것은 단순히 업무를 자동화하거나, 저숙련 노동력을 대체하는 수준의 변화에 그치지 않습니다.

기술적 변화를 넘어 더 광범위한 조직적 변화를 가져옵니다.

리더십은 기술 변화와 함께 조직 구성원들이 새로운 역할과 가치를 찾을 수 있도록 도와야 하죠.

커트 실링이 카메라를 부순 사건은 단순한 기술 거부가 아니라, AI가 가져오는 근본적인 권력 구조 변화에 대한 저항의 상징이라고 봐야 합니다.

AI를 효과적으로 도입하기 위해서는 기술 자체만큼이나 그것이 가져올 권력 관계의 변화에 주목해야 합니다.

누가 새로운 시스템에서 승자가 되고, 누가 패자가 될 것인지, 그리고 그 과정을 어떻게 관리할 것인지에 대한 고민을 빠뜨려선 안 됩니다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지>

�대찓��

�대찓�� 移댁뭅�ㅽ넚

移댁뭅�ㅽ넚 �쇱씤

�쇱씤 諛대뱶

諛대뱶 X(�몄쐞��)

X(�몄쐞��) �섏씠�ㅻ턿

�섏씠�ㅻ턿