[스포츠서울 글·사진 | 남원=원성윤 기자] “형님, 다른 문중은 우리만 못해서 창씨개명들을 했겠습니까. 제가 형님이라면 진즉에 했겠지만, 이만큼 허셨으면 형님도 도리는 다 허신 겁니다.

지금 전국 인구의 팔 할이 창씨를 했는데, 자그만치 천육백만여 명이라고요.”(이기표)

“나머지 이 할도 남아있지 않느냐?”(이기채)

최명희의 대하소설 ‘혼불’(1996)은 일제강점기, 특히 창씨개명을 시작한 1940년대 ‘민족 말살기’를 시대적 배경으로 하고 있다.

동생 기표가 형 기채에게 채근하는 이 장면은 당시 일제의 강압적인 통치와 이에 맞선 남원 매안 이씨 가문의 저항을 고스란히 담아내고 있다.

문학계에서 전라도엔 최명희의 ‘혼불’ 경상도엔 박경리의 ‘토지’가 한국 풍속을 담아낸 양대산맥으로 꼽는다.

‘혼불’은 선조들의 세시풍속, 관혼상제 등 민속-인류학적 기록을 철저한 고증으로 담아내 극찬을 받는다.

지리산 자락을 고즈넉하게 품은 남원 사매면에 위치한 ‘혼불문학관’은 최명희의 숨결을 고스란히 느낄 수 있어 무척 소중하다.

반면 아쉬움도 있다.

1996년에 출간 당시 1주일만에 1만권을 팔아치우며 신드롬을 일으킨 ‘혼불’은 2009년 딱 한 번의 개정판만 나왔다.

도서관에는 너덜너덜해진 30년 된 초판만 유통되고 있다.

최근 반 고흐 에디션까지 출간해 책 소장 욕구를 부르게하는 ‘토지’와는 상반된 행보라 안타까움을 더한다.

실망은 이르다.

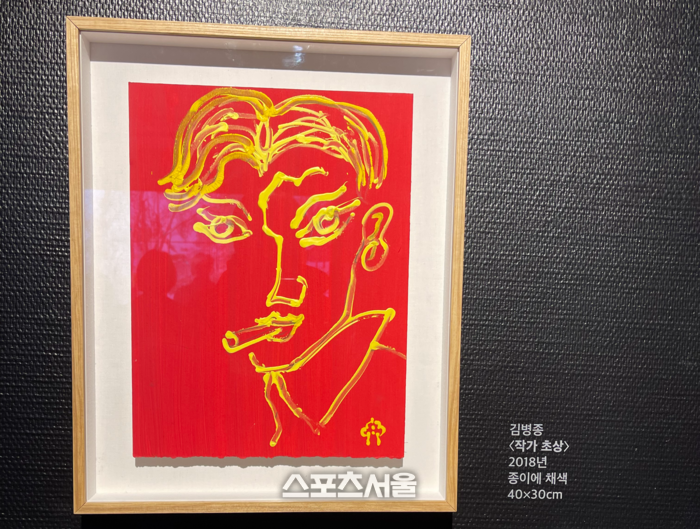

남원에겐 ‘한국관광 100선’에 오른 ‘남원시립 김병종 미술관’이 있다.

김병종의 그림은 한국화 고유의 정신을 유지하면서도 현대적 표현을 승화시킨 것으로 손꼽힌다.

두꺼운 질감의 마티에르(matire) 방식을 취하는 게 그의 시그니처 작업 방식이다.

1980년부터 최근까지 진화를 거듭한 작품을 한눈에 볼 수 있다는 점도 발길을 잡는 이유 중 하나다.

글과 그림에 모두 능한 화가다.

인생을 관조하는 김병종의 철학은 꾹꾹 눌러 담은 글에서도 엿보인다.

“드디어 오고 말았다.

내 인생에도 저녁이. 시끌벅적한 시간이 지나고 마침내 빛과 고요의 한가운데에 이르렀다.

저녁 어스름, 푸르스름한 빛, 밤도 아니고 낮도 아닌 이 시간. 간혹 바람처럼 일렁이다가는 외로움과 안식과 고요 마침내 도달한 여기.”(‘삶의 저녁이 내린다 푸른 빛으로’ 中)

관람객이 폭발적으로 늘어나고 있다.

지난해 처음으로 연간 관람객 10만 명을 돌파, 남원의 랜드마크로 급부상했다.

이순령 학예사는 “주말 평균 1000명이 방문해 발 디딜 틈이 없을 정도”라며 “김병종 작가의 작품 외에도 남원에서 활동하는 여러 작가들의 작품을 꾸준히 구입 혹은 기증을 받아 컬렉션을 확장하고 있다”고 밝혔다.

자연 경관을 깨뜨리지 않은 노출 콘크리트 건물 역시 눈길을 사로잡는다.

엄숙하지 않으려 했던 작가의 철학과도 맥이 닿아있다.

어린이 체험실까지 볼거리가 다양한데 관람료는 무료라 따뜻한 느낌은 배가 된다.

남원시는 이런 관광코스를 돌아볼 수 있는 ‘관광택시’를 지원(3만원)을 하고 있다.

가족 단위 여행객은 4시간(5만원), 6시간(7만원), 8시간(10만원)으로 나눠 남원 일대를 둘러볼 수 있다.

여기에 한국관광공사가 운영하는 ‘디지털 관광주민증’을 제시하면 1만원 추가 할인도 받을 수 있다.

socool@sportsseoul.com

<본 콘텐츠의 저작권 및 법적 책임은 스포츠서울(www.sportsseoul.com)에 있으며, 뽐뿌는 제휴를 통해 제공하고 있습니다.>

이메일

이메일 카카오톡

카카오톡 라인

라인 밴드

밴드 X(트위터)

X(트위터) 페이스북

페이스북